古代汉语宾语前置的特点有哪些

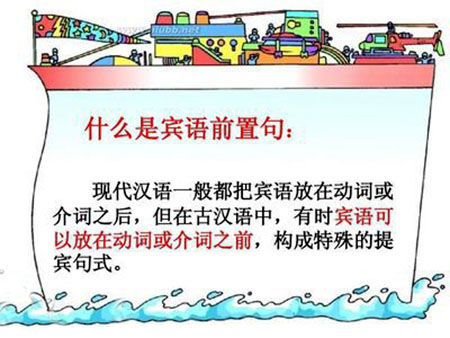

古代汉语中宾语前置的特点有

1、否定句中代词宾语前置

文言文中,句子含有否定词“不、弗、未、非、否、无、莫”等。在这类句子中,如果作宾语的是代词,这个代词一般就放到动词谓语前面。

如两汉刘向的《邹忌讽齐王纳谏》:“忌不自信,而复问其妾曰。”意思是:邹忌不相信自己,又询问他身边的小妾说。

2、疑问句中代词宾语前置

在这类句子中,如果宾语是由疑问代词“安、何、谁、焉、孰、胡、奚、易”等来充当,一般来说,宾语要提到支配它的动词或介词前。

如汉代司马迁《鸿门宴》:“沛公安在?”意思是:沛公在哪里?

3、介词宾语前置

介词与其支配的宾语构成介宾短语,文言文中有些介宾短语的宾语被提到介词之前,形成宾语前置。这种情况根据句类不同又可分为两种小类型:一是疑问句中,介词宾语前置;二是陈述句中,介词宾语前置。

如:汉代司马迁《廉颇蔺相如列传》:“君何以知燕王?”意思是:你凭什么了解燕王的呢?

宾语前置是普遍存在于句子中的一种语法现象。

古代汉语中常见的语法现象有:

1、判断句:对客观事物表示肯定或否定,构成判断与被判断关系的句子。

通常由以下几种方式构成:

(1)以虚词配合一定的句式表示的判断句,如借用“者”、“也”等词构成。

(2)借助于“乃”、“是”、“为”、“则”、“悉”、“本”等词构成。

(3)“者”、“也”都省略,单以名词或名词性短语作谓语来表示判断,也是文言文中判断句的一种形式。

2、省略句:有些句子在一定的语言环境中,省略了句子的某些成分。

常见的有以下几种形式:

(1)主语省略;

(2)谓语省略;

(3)宾语省略;

(4)介词省略。